Ein neues Coupé nach den besten Regeln klassischer Sportwagen-Architektur ist da! Der Toyota GT86 ist ein starker und zugleich vernunftbetonter Einstieg in die Sportwagen-Welt. Der GT86 ist ein neues Konzept mit klassischen Bezügen. Er führt eine Tradition fort, die bei Toyota vor einem halben Jahrhundert begründet wurde und trägt damit eine Sportwagen-Philosophie weiter, die in ihrer Stimmigkeit nicht nur aktuell, sondern auch zukunftsweisend ist. Das von den Toyota-Designern mit dem Begriff „Neo-Funktionalismus“ umschriebene Design vereint ein klassisches Technik-Layout mit traditionellen Stilelementen auf einer sympathisch kleinen Grundfläche: Das gemäß seiner Vorbilder selbstverständlich mit Frontmotor und Hinterradantrieb ins Rennen gehende Toyota GT86 Coupé ist nur 4,24 Meter lang, 1,77 Meter breit und 1,28 hoch – und wiegt mit vollem Tank bescheidene 1.248 Kilogramm. Die Zahl 86 beschreibt nichts anderes als das quadratische Hub/Bohrungs-Verhältnis des Motors in Millimeter. Entsprechend ist auch das Typenlogo eine von zwei Boxer-Kolben eingerahmte 86. Der tiefgründigen Bezüge damit nicht genug: Der Innendurchmesser der beiden verchromten Auspuff-Endrohre misst – leicht zu erraten – 86 Millimeter. Die konsequente Abkehr von Größe und Masse weckt spontan herzliche Gefühle und erzeugt hohe Sympathiewerte. Entsprechend leicht und unkompliziert gestaltet sich auch der Umgang mit ihm. Der 200 PS-starke Toyota GT86 benötigt 7,1 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h – ein sehr flotter Auftritt. Die Art und Weise, wie er diese Zeit zustande bringt, macht ihn spontan zum Liebling aller, die am Limit keine Überraschungen dulden: Sein Grenzbereich-Verhalten ist vorbildlich, die hohe Neutralität immer gewährleistet. Das nur am absoluten Limit und unter hohem Druck des Motors sanft drängende, dabei aber nie vollständig ausbrechende Heck des Toyota GT86 sorgt im Kurvenverlauf schließlich stets für eine optimale Ausgangslage, um die Biegung zum Zwecke maximaler Kurventempi optimal auszunutzen. Das Einlenkverhalten ist begeisternd direkt, Lastwechselreaktionen sind nur ansatzweise spürbar und der Fahrspaß ist immer und überall gewährleistet. Der mit 400 Millimeter tiefste Hüftpunkt aller Toyota-Serienfahrzeuge beschreibt die Sitzhöhe in den gut konturieren, damit nicht nur bequemen, sondern auch festen Seitenhalt bietenden Sportsitzen. Die für einen echten Sportler typischen Akzente setzt der Toyota GT86 im Innenraum mit Starterknopf auf der Mittelkonsole, Applikationen in Karbon-Design, schwarzem Dachhimmel, roten Nähten, Kippschaltern und Aluminium-Pedalerie. Das sympatisch-ehrliche Kommittment in Sachen Sport geht weder auf Kosten des Fahrkomforts, noch wurde in Hinblick auf die Gewichtsbilanz das bordeigene Unterhaltungsprogramm gestrichen. Die fahrdynamische Stabilität erreicht der Toyota GT86 unter anderem durch seine gute Balance und die ausgeklügelte Fahrwerksgeometrie – und nicht durch überzogene Fahrwerkshärte. Mit der serienmäßig an Bord befindlichen Zweizonen-Klimaautomatik und dem Multimedia-Audiosystem ist er sehr gut ausgestattet. Besonders im oberen Drehzahlbereich setzt sich der Zweiliter-Boxermotor gekonnt in Szene. Hier wird der Boxermotor munter und harmoniert wunderbar mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe. Die Anschlüsse passen gut, die Schaltwege sind extrem kurz. Die Bremse leistet gute, wenn auch keine überragenden Verzögerungswerte. Das Fahrwerk des Toyota GT86 steckt so gut wie alles weg. Das gilt ebenso für die Bremsanlage, die auch bei hoher Belastung mit exaktem Druckpunkt vorstellig wird. Mit leicht drängendem Heck auch schnelle Kurven angehen und dabei sicher sein zu können, dass nichts passiert, macht nicht nur Spaß – es beeindruckt auch manch stärkere Konkurrenz. Die Agilität des Hecktrieblers überzeugt auf ganzer Linie, ebenso sein Eigenlenkverhalten, das von hoher Neutralität gekennzeichnet ist. Die Fahrfreude entzündet sich nicht zuletzt auch an der guten Ergonomie im Cockpit. Die gute Fahrdynamik des Toyota GT86 geht nicht auf Kosten des Komforts. Einen Sportwagen in dieser Preisklasse ohne Rücksicht auf Verluste von Grund auf neu zu konzipieren, ist ebenso mutig, wie sinnvoll und verdient Hochachtung.

Power-Tuning bei Seat

Cupra, kurz für Cup Racing, das ist das Signum, mit dem Seat die sportlichen Varianten seiner Serienmodelle ausweist. Der mit einem gelungenen Motorenupdate aufgefrischte Seat Ibiza Cupra verbirgt so manche positive Überraschung unter der Haube. Der Cupra hat jetzt 12 zusätzliche PS, konkret sind das 192 statt wie bisher 180. Trotz der nun immensen Leistung an der Vorderachse, wirkt der Ibiza Cupra aber nie hilflos. Die Ingenieure haben ausreichend Traktionsfähigkeit hinbekommen. Dank einer Gewichtsverteilung von 61,9 zu 38,1 Prozent zwischen vorne und hinten liegt das meiste Gewicht auf den angetriebenen Rädern. Einen riesigen Leistungssprung haben die Spanier beim Drehmoment gemacht. Das beträgt jetzt maximal 320 Nm, also stolze 70 mehr als beim Vorgängermotor. Dieser Zuwachs ist aber nicht allein dem höheren Hubraum zu verdanken, sondern auch dem Verzicht auf das Automatikgetriebe. Im neuen Ibiza Cupra wird der Gangwechsel per Hand über das knackige Sechsgang-Getriebe portioniert. Die Handschaltung hat Vorteile: sie spart Gewicht und sie drosselt das Spitzendrehmoment nicht. Zu so einer kleinen Rennsemmel passt eine Handschaltung richtig gut. Zumal das Schaltwerk mit präziser Knackigkeit und mittellangen Schaltwegen überzeugt. Das Lenkrad kommt direkt aus dem Leon und die gesamte Kabine wirkt um einiges hochwertiger als bisher. In Sachen Konnektivität ist der Ibiza ganz vorn, arbeitet mit allen Endgeräten perfekt zusammen. Im Ibiza Cupra kommt man in den Genuss des vollen Drehmoments – und zwar zwischen 1.450 und 4.200 Touren. Der breite Drehmomentgipfel und die verschiedenen Fahrmodi schaffen dabei ungeahnte Freiheiten: bei der Wahl der Gänge, der Fahrweise und der Klanggestaltung. So kann man mit dem Ibiza Cupra bei 80 km/h z.B. ohne Probleme im sechsten Gang überholen. Man kann dank einer Höchstgeschwindigkeit von 235 Stundenkilometern auf der Autobahn locker drauf los sprinten und schafft den Spurt von 0 auf 100 in 6,7 Sekunden. Das sind bereits einige sehr gute Gründe, die für die deftige Übermotorisierung eines Kleinwagens sprechen. Ein weiterer ist, dass 182 PS auf 1.260 Kilo einfach sehr viel Spaß machen. Das aber liegt nicht nur am Motor des Ibiza Cupra, auch das erheblich feiner abgestimmte Fahrwerk und die verbesserte Traktion haben daran ihren Anteil. Letztere ist nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass fast 62% des Gewichts auf den Vorderrädern liegen. Außerdem erhöht das elektronische Speerdifferential XDS den Grip und die Fahrstabilität. Es bremst das innere Vorderrad gezielt ab, wenn der Cupra Richtung Kurvenausgang zu schieben beginnt. Wie stark das Differential eingreift, lässt sich mit der Wahl der beiden Fahrmodi “Normal” und “Sport” bestimmen. Dabei verändert sich nicht nur die Kennung des XDS, sondern auch die des Motors, der elektromechanischen Servolenkung und der Federn und Dämpfer. Dank dieses “Drive-Select”-Systems ist der Ibiza Cupra nun viel alltagstauglicher geworden, gerade was den Federungskomfort betrifft. Im Normal-Modus bietet er ausreichend Komfort für die Fahrt über holprige Asphaltteppiche und Pflastersteine. Im Sport-Modus ist die Abstimmung hingegen so steif, dass der Ibiza leichtfüßig die kurvenreichsten Pässe erklimmt. Auch in puncto Design und Innenraumgestaltung gibt der neue Ibiza Cupra viel Anlass zu Freude. Die Schaltzentrale haben die Spanier übersichtlicher und hochwertiger gestaltet, per “Full-Link”-Technolgie lässt sich der kleine Flitzer jetzt außerdem mit allen möglichen externen Geräte koppeln. Die Sportsitze sorgen bei hohen Kurvengeschwindigkeiten für den passenden Seitenhalt und offerieren auf längeren Ausfahrten genügend Komfort. Die Spanier haben auch bei den Sicherheitsassistenten nicht gespart: Der Ibiza Cupra parkt dank Ultraschall sicher ein, warnt bei Müdigkeit frühzeigt – und bremst im Falle eines Unfalls von selbst. Mit der ordentlich zupackenden Bremse sammelt der Cupra dank des gut definierten Druckpunkts auch wieder massig Sympathiepunkte. Das Infotainmentsystem im gelifteten Ibiza kommt auf Wunsch auch mit Apple Carplay. Es funktioniert sehr gut und lässt sich instinktiv bedienen. Mit dem überarbeiteten Ibiza Cupra legt Seat eine spaßige und stylische Alternative in der Klasse der sportlichen Kleinwagen auf.

Auf ganzer Strecke vorbildlich

Opel hat seinen Astra komplett überarbeitet und will damit frischen Wind in die Kompaktklasse bringen. Neues Design, neue Motoren, neue Karosserie und modernste Technik aus der Oberklasse – mit diesen Zutaten erobert der Opel Astra die Autowelt. Und was die Rüsselsheimer da vollbracht haben, ist durchaus beeindruckend. Wir erinnern uns: Der Opel Kadett war so etwas wie der Urvater aller Autos des Kompaktklasse-Segments, und er war für viele Fans damals sogar der bessere Golf. An diese glorreiche Vergangenheit soll der neue Opel Astra anknüpfen. Der neue Astra besticht durch seine hübsch gestaltete Außenhaut mit betont sportlichem Einschlag. Mit einer Leistung von 100 kW/136 PS ist man ordentlich motorisiert; das Drehmoment von 320 Newtonmetern verspricht bereits auf dem Papier attraktive Fahrleistungen bei ebenso attraktiven Verbrauchswerten (ab 3,7 Liter/100 km und 97 g CO2/km). Die sechs Gänge lassen sich sehr gut einlegen und auch beim Fahrwerk wurde wieder ein Top-Job verrichtet. Da bei 1750 Touren bereits ein Drehmoment von 300 Newtonmetern mobilisiert wird, macht der Astra beim Anfahren und Beschleunigen einen munteren Eindruck, der sich auch bei weiterer Fahrt fortsetzt. Das Fahrwerk des Rüsselsheimers, optional auch mit variabler Dämpfung, beherrscht den Spagat zwischen drahtiger Fortbewegung und kommodem Federungsverhalten besser als die meisten Wettbewerber. Es muss definitiv nicht immer knüppelhart sein; dass der Astra langwellige Verwerfungen im Zaum halten kann, nimmt man ihm sowieso ab – aber seine Dämpfer parieren auch heftige Frostaufbrüche derart wirkungsvoll, dass man geradezu wild darauf wird, über Schlechtwegestrecken zu fahren, um sie immer wieder auf die Probe zu stellen. Feine Stühle mit straffer, aber auf langen Strecken dennoch bequem anmutender Polsterung kommen dieser Ausrichtung entgegen. Die Bedienung zugunsten vieler Knöpfchen und mit etwas weniger Menü-Anteil gelingt durchaus intuitiv. Der TFT-Monitor ist nicht wegzudenken aus einem modernen Kompaktfahrzeug, und er ist auch im Astra zuständig für die Darstellung der Straßenkarte sowie andere Informationen. Der 136 PS starke Selbstzünder absolviert mit 10,3 Sekunden den Sprint von 0 auf 100 km/h ganze 1,7 Sekunden schneller als die 110 PS starke Variante und besitzt 16 km/h mehr Endgeschwindigkeit. Fahr- und Federungskomfort bieten keinen Raum für Tadel. Da zählt der Opel zu den Vorbildern im kompakten Segment. Abroll- und Einlenkverhalten sind so, wie es der Fahrer erwartet, Antriebseinflüsse in der Lenkung so gut wie nicht wahrnehmbar. In Sachen Laufkultur ist Opel mit dem neuen Vierzylinder-Selbstzünder ein spürbarer Fortschritt gelungen. Einmal angewärmt, schnurrt er unauffällig dahin und mault auch unter Last nicht laut nagelnd herum, sondern hält sich dezent im Hintergrund. Selbst bei 160 km/h und mehr übertönt der Motor nicht den Fahrtwind. Dank Start-/Stopp-Automatik ist es an der Ampel ganz und gar still. Da ein Allrounder für Familie und Freizeit, den auch viele Gewerbetreibende wegen seiner Vielseitigkeit schätzen, gewünscht wird, ist angebaut worden. Wird die Rückbank im Astra umgelegt, entsteht eine plane Ladefläche mit 1550 Liter Volumen. Als weitere Pluspunkte kann der Opel-Kombi verbuchen, dass sich die Rücksitzlehnen bei geöffneter Heckklappe per Tastendruck entriegeln lassen und sich eine komplett ebene Ladefläche schaffen lässt. Sie ist bis zu 1,80 Meter tief und die Ladekante ist nur 62 Zentimeter hoch. Seine Zuverlässigkeit beweist der Astra selbst im Dauertest mängelfrei. Serienmäßig ist der Astra mit einer Klimaanlage versehen, doch auf Wunsch kann man hier auch das genannte Komfort-Paket erhalten. Aus der Standard-Klimatisierung wird dann eine Zwei-Zonen-Automatik, es gibt für die Frontpassagiere beheizbare Sitze und auch ein Lederlenkrad, das an kalten Wintertagen elektrisch erwärmt werden kann. Ebenso ist das Navigations- und Entertainment-System optional im Angebot, welches auch digitalen Radioempfang erlaubt. Wer sich für den Astra CDTI entscheidet, kann sich auf ein unkompliziertes und geräuscharmes Fahrerlebnis freuen. Familienautos wie der Astra Kombi entwickeln ihren Charme durch Vielseitig- und Gutmütigkeit. Der 1,6-Liter-Diesel ist zudem ein Gewinn in Sachen Laufkultur und Wirtschaftlichkeit.

Opel hat seinen Astra komplett überarbeitet und will damit frischen Wind in die Kompaktklasse bringen. Neues Design, neue Motoren, neue Karosserie und modernste Technik aus der Oberklasse – mit diesen Zutaten erobert der Opel Astra die Autowelt. Und was die Rüsselsheimer da vollbracht haben, ist durchaus beeindruckend. Wir erinnern uns: Der Opel Kadett war so etwas wie der Urvater aller Autos des Kompaktklasse-Segments, und er war für viele Fans damals sogar der bessere Golf. An diese glorreiche Vergangenheit soll der neue Opel Astra anknüpfen. Der neue Astra besticht durch seine hübsch gestaltete Außenhaut mit betont sportlichem Einschlag. Mit einer Leistung von 100 kW/136 PS ist man ordentlich motorisiert; das Drehmoment von 320 Newtonmetern verspricht bereits auf dem Papier attraktive Fahrleistungen bei ebenso attraktiven Verbrauchswerten (ab 3,7 Liter/100 km und 97 g CO2/km). Die sechs Gänge lassen sich sehr gut einlegen und auch beim Fahrwerk wurde wieder ein Top-Job verrichtet. Da bei 1750 Touren bereits ein Drehmoment von 300 Newtonmetern mobilisiert wird, macht der Astra beim Anfahren und Beschleunigen einen munteren Eindruck, der sich auch bei weiterer Fahrt fortsetzt. Das Fahrwerk des Rüsselsheimers, optional auch mit variabler Dämpfung, beherrscht den Spagat zwischen drahtiger Fortbewegung und kommodem Federungsverhalten besser als die meisten Wettbewerber. Es muss definitiv nicht immer knüppelhart sein; dass der Astra langwellige Verwerfungen im Zaum halten kann, nimmt man ihm sowieso ab – aber seine Dämpfer parieren auch heftige Frostaufbrüche derart wirkungsvoll, dass man geradezu wild darauf wird, über Schlechtwegestrecken zu fahren, um sie immer wieder auf die Probe zu stellen. Feine Stühle mit straffer, aber auf langen Strecken dennoch bequem anmutender Polsterung kommen dieser Ausrichtung entgegen. Die Bedienung zugunsten vieler Knöpfchen und mit etwas weniger Menü-Anteil gelingt durchaus intuitiv. Der TFT-Monitor ist nicht wegzudenken aus einem modernen Kompaktfahrzeug, und er ist auch im Astra zuständig für die Darstellung der Straßenkarte sowie andere Informationen. Der 136 PS starke Selbstzünder absolviert mit 10,3 Sekunden den Sprint von 0 auf 100 km/h ganze 1,7 Sekunden schneller als die 110 PS starke Variante und besitzt 16 km/h mehr Endgeschwindigkeit. Fahr- und Federungskomfort bieten keinen Raum für Tadel. Da zählt der Opel zu den Vorbildern im kompakten Segment. Abroll- und Einlenkverhalten sind so, wie es der Fahrer erwartet, Antriebseinflüsse in der Lenkung so gut wie nicht wahrnehmbar. In Sachen Laufkultur ist Opel mit dem neuen Vierzylinder-Selbstzünder ein spürbarer Fortschritt gelungen. Einmal angewärmt, schnurrt er unauffällig dahin und mault auch unter Last nicht laut nagelnd herum, sondern hält sich dezent im Hintergrund. Selbst bei 160 km/h und mehr übertönt der Motor nicht den Fahrtwind. Dank Start-/Stopp-Automatik ist es an der Ampel ganz und gar still. Da ein Allrounder für Familie und Freizeit, den auch viele Gewerbetreibende wegen seiner Vielseitigkeit schätzen, gewünscht wird, ist angebaut worden. Wird die Rückbank im Astra umgelegt, entsteht eine plane Ladefläche mit 1550 Liter Volumen. Als weitere Pluspunkte kann der Opel-Kombi verbuchen, dass sich die Rücksitzlehnen bei geöffneter Heckklappe per Tastendruck entriegeln lassen und sich eine komplett ebene Ladefläche schaffen lässt. Sie ist bis zu 1,80 Meter tief und die Ladekante ist nur 62 Zentimeter hoch. Seine Zuverlässigkeit beweist der Astra selbst im Dauertest mängelfrei. Serienmäßig ist der Astra mit einer Klimaanlage versehen, doch auf Wunsch kann man hier auch das genannte Komfort-Paket erhalten. Aus der Standard-Klimatisierung wird dann eine Zwei-Zonen-Automatik, es gibt für die Frontpassagiere beheizbare Sitze und auch ein Lederlenkrad, das an kalten Wintertagen elektrisch erwärmt werden kann. Ebenso ist das Navigations- und Entertainment-System optional im Angebot, welches auch digitalen Radioempfang erlaubt. Wer sich für den Astra CDTI entscheidet, kann sich auf ein unkompliziertes und geräuscharmes Fahrerlebnis freuen. Familienautos wie der Astra Kombi entwickeln ihren Charme durch Vielseitig- und Gutmütigkeit. Der 1,6-Liter-Diesel ist zudem ein Gewinn in Sachen Laufkultur und Wirtschaftlichkeit.

Das perfekte Topmodell

Hyundai gehört seit Jahren zu den am stärksten wachsenden Marken weltweit. Die koreanische Konzernmutter hat inzwischen den Rang vier in der Welt erreicht. Da zeigt man gern, dass man nicht nur klein, kompakt und kostengünstig kann, sondern wer man ist und was man kann. Als rollendes Symbol für Selbstbewusstsein, wachsende Stärke, zunehmendes Know-how beim Automobilbau und den dazugehörigen Technologie kam die Hyundai Genesis Sportlimousine 3.8 V6 GDI auch nach Europa und ist ein echtes Topmodell. Mit Größe, Vollausstattung und Luxus-Accessoires macht sie mächtig Eindruck und ist eine echte Alternative in der Oberklasse. Die Proportionen und die Silhouette sorgen für eine elegant-sportlichen Gesamterscheinung: vorn mit kurzem Überhang, langer Motorhaube plus zurückversetztem Greenhouse und einer coupéartig sanft ins kurze Heck abfallenden Dachlinie. Die recht stattliche, 4,99 Meter lange Genesis Sportlimousine besitzt alles, was ein Superstar braucht und verzichtet deshalb auf sämtliche Extras, weil selbst die sonst hochpreisigen Dinge zum Serienumfang gehören. Der Begriff Komplettpaket ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen, denn es ist alles an Bord, was man sich sonst teuer dazukaufen muss, selbst so scheinbar Exotisches wie eine automatisch sich elektrisch öffnende Heckklappe, wenn jemand mit dem Schlüssel mehr als drei Sekunden im Heckbereich steht. Obendrauf gibt Hyundai noch fünf Jahre Garantie und übernimmt für fünf Jahre die Inspektionskosten. Weiterhin reicht das Komplettpaket vom Allradantrieb über die eigens von Hyundai entwickelte Achtstufen-Automatik, Lederbezüge, Panoramaglasdach, Drei-Zonen-Klimaautomatik, 19-Zoll-Mischbereifung, Metalliclack, Dämmglas, Servoschließung für die Türen, bis hin zu aktuellen Sicherheits- und Infotainmentsystemen wie Fernlichtautomatik (Bixenon), radargestützter Abstandstempomat, Auffahrwarnung mit Notbremsfunktion, Totwinkel-/ Spurhalte- und Einparkassistenten inklusive Rückfahrkamera, Head-up-Display sowie DVD-Navigation mit Touchscreen und komplettem Telefon-/Entertainmentsystem. Somit setzt der Koreaner den Oberklasse-Anspruch sehr gekonnt um. Nähert man sich mit dem Schlüssel in der Tasche dem Fahrzeug, klappen sich die Außenspiegel aus, und das geflügelte Genesis-Logo wird unterhalb der Außenspiegel auf den Asphalt projiziert. Mangel an Bewegungsfreiheit sind ihm fremd, und weil sich sowohl die beheiz-/belüftbaren Ledersitze als auch die Lenksäule mehrfach elektrisch justieren lassen, findet jeder eine optimale Sitzposition. Das ist gut für das Wohlgefühl an Bord, wozu auch das sehr sachliche, aber durchaus fein und makellos verarbeitete Interieur mit Applikationen aus Alu, Leder und Holz beiträgt. Hinten dürfen die bequem untergebrachten Passagiere über ein Multifunktionspanel für diverse Multimedia und Komfortfunktionen ihrem Spieltrieb nachgehen. Per Knopfdruck und mit seidigem Leerlauf nimmt der 3,8-Liter-V6-Benzin-Direkteinspritzer seine Arbeit auf, stürmt aus dem Stand mit seinen 315 PS wacker los und erreicht nach beachtlichen 6,9 Sekunden Tempo 100. Beachtlich deshalb, weil hier über 2,1 Tonnen bewegt werden müssen. Im weiteren Verlauf schafft es der V6 auf 240 km/h Spitzengeschwindigkeit. Dabei bleibt die Achtstufen-Automatik die Ruhe selbst und wechselt die Gänge nahezu ruckfrei. Auf der Piste fühlt sich das ein bisschen an, wie ein Business-Class-Flug. Erstaunlich ist auch der Durchschnittsverbrauch von 11,6 Litern. Den Komfort einer Limousine bringt der Genesis dank adaptiver Dämpfer auch mit. Im Normalmodus federt er gut und im Sportmodus fühlt er sich dann auch wirklich sportlich an. Tadellos sind auch die leistungsstarken Bremsen und der traktionsstarke Allradantrieb, der mit der Fahrdynamikregelung vernetzt ist, die kritische Fahrzustände bereits im Keim erstickt. Trotz heckbetonter Auslegung des Antriebs bleibt der Genesis stets so extrem fahrsicher, wie man es von einem formatfüllenden Oberklasse-Langstreckengleiter erwartet. Also: Mut zum Exot! Die Genesis Sportlimousine ist herrlich liebenswert und eine willkommene Abwechslung im Standard-Segment der oberen Mittelklasse und außerdem ein Rundum-Sorglos-Paket. Wunschfarbe auswählen, bestellen, bezahlen. Fertig. Alles drin, alles dran, alles super!

Hyundai gehört seit Jahren zu den am stärksten wachsenden Marken weltweit. Die koreanische Konzernmutter hat inzwischen den Rang vier in der Welt erreicht. Da zeigt man gern, dass man nicht nur klein, kompakt und kostengünstig kann, sondern wer man ist und was man kann. Als rollendes Symbol für Selbstbewusstsein, wachsende Stärke, zunehmendes Know-how beim Automobilbau und den dazugehörigen Technologie kam die Hyundai Genesis Sportlimousine 3.8 V6 GDI auch nach Europa und ist ein echtes Topmodell. Mit Größe, Vollausstattung und Luxus-Accessoires macht sie mächtig Eindruck und ist eine echte Alternative in der Oberklasse. Die Proportionen und die Silhouette sorgen für eine elegant-sportlichen Gesamterscheinung: vorn mit kurzem Überhang, langer Motorhaube plus zurückversetztem Greenhouse und einer coupéartig sanft ins kurze Heck abfallenden Dachlinie. Die recht stattliche, 4,99 Meter lange Genesis Sportlimousine besitzt alles, was ein Superstar braucht und verzichtet deshalb auf sämtliche Extras, weil selbst die sonst hochpreisigen Dinge zum Serienumfang gehören. Der Begriff Komplettpaket ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen, denn es ist alles an Bord, was man sich sonst teuer dazukaufen muss, selbst so scheinbar Exotisches wie eine automatisch sich elektrisch öffnende Heckklappe, wenn jemand mit dem Schlüssel mehr als drei Sekunden im Heckbereich steht. Obendrauf gibt Hyundai noch fünf Jahre Garantie und übernimmt für fünf Jahre die Inspektionskosten. Weiterhin reicht das Komplettpaket vom Allradantrieb über die eigens von Hyundai entwickelte Achtstufen-Automatik, Lederbezüge, Panoramaglasdach, Drei-Zonen-Klimaautomatik, 19-Zoll-Mischbereifung, Metalliclack, Dämmglas, Servoschließung für die Türen, bis hin zu aktuellen Sicherheits- und Infotainmentsystemen wie Fernlichtautomatik (Bixenon), radargestützter Abstandstempomat, Auffahrwarnung mit Notbremsfunktion, Totwinkel-/ Spurhalte- und Einparkassistenten inklusive Rückfahrkamera, Head-up-Display sowie DVD-Navigation mit Touchscreen und komplettem Telefon-/Entertainmentsystem. Somit setzt der Koreaner den Oberklasse-Anspruch sehr gekonnt um. Nähert man sich mit dem Schlüssel in der Tasche dem Fahrzeug, klappen sich die Außenspiegel aus, und das geflügelte Genesis-Logo wird unterhalb der Außenspiegel auf den Asphalt projiziert. Mangel an Bewegungsfreiheit sind ihm fremd, und weil sich sowohl die beheiz-/belüftbaren Ledersitze als auch die Lenksäule mehrfach elektrisch justieren lassen, findet jeder eine optimale Sitzposition. Das ist gut für das Wohlgefühl an Bord, wozu auch das sehr sachliche, aber durchaus fein und makellos verarbeitete Interieur mit Applikationen aus Alu, Leder und Holz beiträgt. Hinten dürfen die bequem untergebrachten Passagiere über ein Multifunktionspanel für diverse Multimedia und Komfortfunktionen ihrem Spieltrieb nachgehen. Per Knopfdruck und mit seidigem Leerlauf nimmt der 3,8-Liter-V6-Benzin-Direkteinspritzer seine Arbeit auf, stürmt aus dem Stand mit seinen 315 PS wacker los und erreicht nach beachtlichen 6,9 Sekunden Tempo 100. Beachtlich deshalb, weil hier über 2,1 Tonnen bewegt werden müssen. Im weiteren Verlauf schafft es der V6 auf 240 km/h Spitzengeschwindigkeit. Dabei bleibt die Achtstufen-Automatik die Ruhe selbst und wechselt die Gänge nahezu ruckfrei. Auf der Piste fühlt sich das ein bisschen an, wie ein Business-Class-Flug. Erstaunlich ist auch der Durchschnittsverbrauch von 11,6 Litern. Den Komfort einer Limousine bringt der Genesis dank adaptiver Dämpfer auch mit. Im Normalmodus federt er gut und im Sportmodus fühlt er sich dann auch wirklich sportlich an. Tadellos sind auch die leistungsstarken Bremsen und der traktionsstarke Allradantrieb, der mit der Fahrdynamikregelung vernetzt ist, die kritische Fahrzustände bereits im Keim erstickt. Trotz heckbetonter Auslegung des Antriebs bleibt der Genesis stets so extrem fahrsicher, wie man es von einem formatfüllenden Oberklasse-Langstreckengleiter erwartet. Also: Mut zum Exot! Die Genesis Sportlimousine ist herrlich liebenswert und eine willkommene Abwechslung im Standard-Segment der oberen Mittelklasse und außerdem ein Rundum-Sorglos-Paket. Wunschfarbe auswählen, bestellen, bezahlen. Fertig. Alles drin, alles dran, alles super!

Der talentierte Klettermini

Architekturreise Paris

Paris, das ist der Eiffelturm. Das sind Türme sakraler Zeitzeugen, vom Mittelalter bis zur Gotik. Pompöse Kuppeln, entstanden im Classicisme unter Louis XIV., überragen das Dächermeer. Paris erzählt von Renaissance wie vom Zeitalter des Metalls, von Art Déco wie von High-Tech. Die französische Hauptstadt dokumentiert ein architektonisches Erbe, in dem kein Baustil fehlt. Doch was Paris vor allem reich macht, ist der ständige Wandel. Furchtlos, doch nicht naiv öffnet sich die Stadt neuen Einflüssen. AFA verlässt auf der Architekturreise durch Paris ausgetretene Pfade und entdeckt dabei manch neuen Schatz.

„Eine einzigartige Architektur für einzigartige Objekte“ – das ist es, was Jean Nouvel mit dem Musée du Quai Branly Jacques Chirac (2006) von einer Idee zum zeitgenössischen Monument hat werden lassen. Das Bauwerk ist von Kurven durchzogen und flüssig – eine künstlerische Geste, mit der Brücken zwischen Kulturen gespannt werden. Und so sieht das Museum, das in vier autonomen Gebäuden fast 300.000 Kunstwerke aus Afrika, Asien, Ozeanien und Amerika beherbergt, auch ein bisschen aus: Das Hauptgebäude streckt sich als auf Pilotis aufgestelzter Quader mit fünf Etagen durch den von Gilles Clément hügelig gestalteten Garten. Seine Fassaden bilden bunte Kuben aus, deren Inneres Ausstellungsflächen Raum bieten. Was diese Boxen jedoch füllt, bleibt zunächst im Verborgenen, folgt doch das Konzept der Idee einer Reise: Geschützt durch eine Glasumfriedung bildet der Waldgarten dafür natürliche Umgebung. Als symbolischer Ort verbindet der dort eingebettete Bau die Kontinente durch seinen organischen und geheimnisvollen Charakter. An der Fassade leiten Kunstornamente der australischen Aborigines-Kultur auf die Programmatik hin.

„Eine einzigartige Architektur für einzigartige Objekte“ – das ist es, was Jean Nouvel mit dem Musée du Quai Branly Jacques Chirac (2006) von einer Idee zum zeitgenössischen Monument hat werden lassen. Das Bauwerk ist von Kurven durchzogen und flüssig – eine künstlerische Geste, mit der Brücken zwischen Kulturen gespannt werden. Und so sieht das Museum, das in vier autonomen Gebäuden fast 300.000 Kunstwerke aus Afrika, Asien, Ozeanien und Amerika beherbergt, auch ein bisschen aus: Das Hauptgebäude streckt sich als auf Pilotis aufgestelzter Quader mit fünf Etagen durch den von Gilles Clément hügelig gestalteten Garten. Seine Fassaden bilden bunte Kuben aus, deren Inneres Ausstellungsflächen Raum bieten. Was diese Boxen jedoch füllt, bleibt zunächst im Verborgenen, folgt doch das Konzept der Idee einer Reise: Geschützt durch eine Glasumfriedung bildet der Waldgarten dafür natürliche Umgebung. Als symbolischer Ort verbindet der dort eingebettete Bau die Kontinente durch seinen organischen und geheimnisvollen Charakter. An der Fassade leiten Kunstornamente der australischen Aborigines-Kultur auf die Programmatik hin.

Jean Novels neuer Code

Über eine sanft ansteigende Rampe eröffnet sich der Zugang zur Lobby, über die die Sammlungen zu erreichen sind. Im Inneren dominiert Dunkelheit. Die sanfte Beleuchtung verleiht den Exponaten eine nahezu mystische Ästhetik, kreiert einen würdigen und geborgenen Ort für sie. Dennoch ist das Raumsystem ist luftig, es offenbart sich als langer Gang, ausgekleidet mit Holz in warmen Farben, auf eine Hierarchie wurde bewusst verzichtet. An beiden Enden der dem Verlauf der Seine folgenden, 220 Meter langen Stahlkonstruktion sind in hervorkragenden Galerien temporäre Ausstellungen untergebracht. Ebenso befindet sich unter dem begrünten Dach ein Auditorium mit Theater und Kino. Mit dem Hauptgebäude verbunden sind die drei weiteren Körper durch Wege und Stege. So schließt im Nordwesten der für Verwaltung genutzte, gläsern geschwungene Branly-Trakt an, zwischen ihm und dem Museum findet sich eingeschoben eine Bibliothek mit i180.000 Werken und 700.000 Fotos und Tonaufnahmen. Südlich ist ein Forschungsbau implementiert. Gelungen ist Jean Nouvel ein Ensemble, das Kulturen integriert und Interesse für Andersartigkeit weckt – eine raffinierte Szenografie, die zur sinnlichen Erfahrung wird und mit den Codes traditioneller Museen bricht.

w

W W W W W W W W W W W W W

5-Sterne-Industriecharme

Seit fast einem Jahr gibt es in der Rue Faidherbe 22-24, im Herzen des elften Arrondissements, ein Art-Déco-Schmuckstück entdecken – und bewohnen. Das Hôtel Paris Bastille Boutet wurde im Jahr 1926 von dem Architekten Achille Champy, Vertreter der École Boulle, als Fabrik eines Edelholzherstellers entworfen. Sein minimalistischer Stil macht es heute nicht nur bei Architekturliebhabern zu einer beliebten Adresse. Bereits von außen macht das Haus keinen Hehl aus seiner historische Eleganz: Große Sprossenfenster gliedern die Fassade regelmäßig. Industriecharme zeigt sein Gesicht durch rohe Materialien: Ablesbar ist die archaische Stahlbetonstruktur an geschossübergreifenden Stützen, die sich

in helles Ocker getüncht die Fassade emporziehen. Über der Haupttür setzt sich ein verschnörkeltes schmiedeeisernes Schild markant von Spiegelflächen ab. Eine Sprache, die spricht: Hier geht es um die Liebe zu ornamentalen Details. Die Lisenen sind gestaltet durch zierliche Mosaikfliesen und betonen die Vertikalität des Gebäudes. Ein Keramikfries gliedert wiederum horizontale: Unterhalb der Gesimse erinnern in Gold und Blau Verzierungen an den einstigen Holzhandel. Konkav schwingt das Vordach aus Beton über den Eingang und schenkt mit seinem Mosaik aus goldenen Intarsien und gelben Glasblöcken eine stiltypische Atmosphäre. Auf 795 Quadratmeter befinden sich 80 Zimmer und Suiten sowie ein Spa-Bereich. Im Interieur, dominiert von einer monumentalen Treppe, erwartet den Gast warmes Holz. Das von dem Architekten Vincent Bastie renovierte Haus erstrahlt nun, nach seiner Wiedereröffnung im Frühjahr 2016, in neuem altem Glanz. Durch den Einsatz von Materialien wie Holz, poliertem Metall und Beton konnte der einstige Industriecharakter gewahrt werden, der für einen eindrucksvollen Aufenthalt sorgt. Auf den Spuren von damals wandeln, funktioniert ebenso im wörtlichen Sinn. „Petit ceinture“, kleinen Gürtel, nennen Einheimische die stillgelegte Eisenbahnlinie im 16. Arrondissement, die mitten in der Stadt zu einem Spaziergang ins Grüne einlädt. Bis 1934 umrundeten hier die Züge innerhalb des Boulevards Maréchaux Paris. Heute hat der Rost die doppelgleisigen Anlagen längst für sich eingenommen, wild ranken sich die Pflanzen über die Trasse: Unzählige Arten und Tiere fühlen sich hier wohl, trotzen dem Betondschungel ringsum. Sukzessive sind Abschnitte bei der Porte d’Auteuil geöffnet worden. Längst sind sie zur beliebten Promenade avanciert – ihre Zukunft jedoch bleibt ungewiss.

À propos Kunst

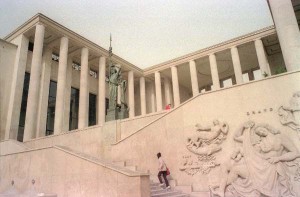

Seit jeher wird Paris mit künstlerischem Schaffen in Verbindung gebracht. Unzählige Museen eröffnen hier eine nahezu unerschöpfliche Kulturlandschaft, die in Europa Ihresgleichen sucht. Zu ihnen zählt auch der „Palais de Tokyo“. Am rechten Seine-Ufer, im 16. Arrondisment, zeigt das Museum für moderne sowie Gegenwartskunst mit Öffnungszeiten bis Mitternacht ein abwechslungsreiches Programm, das neben der klassischen Trias Malerei, Skulptur und Zeichnung auch Fotografie und Video-Kunst sowie Design, Mode, Literatur und Tanz umfasst. Gebaut für die Internationale Ausstellung von 1937 und kernsaniert in 2012 von dem Architektenbüro Lacaton & Vassal, besteht Komplex aus zwei Hauptflügeln. 22.000 Quadratmeter groß ist nun die Ausstellungsfläche des Palais, dessen Name von der damals benachbarten Avenue de Tokyo (heute Avenue de New York) herrührt. Von außen ist es immer noch die imposante neoklassizistische Form, die die beiden Baukörper auszeichnet und in dem verbindenen Portikus die wohl augenscheinlichsten Anklänge findet. Im Inneren mit beeindruckenden Deckenhöhen und Raumtiefen sowie opulenten Freiflächen folgt das neue architektonische Konzept einem flexiblen Nutzungsplan, um den Ansprüchen des wechselnden Programms gerecht zu werden. Geschaffen werden soll dadurch, so die Architekten, ein Ort für Austausch, Ideen und Vielfalt, dessen öffentliche Dimension klar im Fokus steht. Doch nicht nur gemauerte Räume fungieren in Paris als ‚Container’ für Kunst und Kultur. Bei der „Nuit Blanche“ – an jedem ersten Samstag im Oktober – verwandeln sich Plätze, Parks und Promenaden im städtischen Raum Plätze, Parks und Promenaden in eine Bühne für eine Symbiose aus internationaler und französischer Kunst und Performance. Für Besucher eröffnet dies eine poetische Reise durch die nächtliche Stadt: „Grenzüberschreitung“, so das diesjährige Motto, dem der italienische Roman „Der Traum des Poliphili“ aus dem 15. Jahrhundert zugrunde lag und das sowohl multimedial als auch partizipativ umgesetzt wurde. Ausschließlich um zeitgenössische Kunst dagegen geht es im Google Cultural Institute, das sich wie das angegliederte „The Lab“ als Plattform für kreativen Austausch versteht. Dass es hier im weitesten Sinne um Kunst und Kultur geht, eröffnet bereits der erste Blick auf das Gebäude: Majestätisch rahmen die drei Flügel des Stadthauses aus dem 19. Jahrhundert einen Innenhof. Hier werden modernste Technologien entwickelt, um Kultur und Ideengut mit digital kompatibel zu machen. Nicht nur geht es dabei um Produkte, sondern auch um die Transformation an sich. „The Art Project“ war dabei das erste: International angelegt suchte es nach Lösungen, Werke junger Künstler – beispielsweise der nach 1989 geborenen Gruppe „89Plus“ – weltweit durch virtuelle Ausstellungen zugänglich zu machen. Ebenso ist die Schaffung eines globalen historischen Archivs zentrales Anliegen des Instituts.

Freilich, ohne die sagenumwobene Romantik geht es in Paris nicht. Dafür lohnt sich ein Diner im „Rosa Bonheur Sur Seine“. Das Hausboot, das traditionell in den Sommermonaten an Bord bittet, liegt am Port des Invalides. Von Plätzen in den vorderen Reihen lässt sich hier ein Sonnenuntergang genießen, wie er im Reiseführer steht. Paris, das bedeutet Perspektivwechsel. Inmitten des bunten kulturellen Geflechts bewegt sich das Leben – in einer Stadt, die Optimismus und Lebensgefühl nicht verliert.

Freilich, ohne die sagenumwobene Romantik geht es in Paris nicht. Dafür lohnt sich ein Diner im „Rosa Bonheur Sur Seine“. Das Hausboot, das traditionell in den Sommermonaten an Bord bittet, liegt am Port des Invalides. Von Plätzen in den vorderen Reihen lässt sich hier ein Sonnenuntergang genießen, wie er im Reiseführer steht. Paris, das bedeutet Perspektivwechsel. Inmitten des bunten kulturellen Geflechts bewegt sich das Leben – in einer Stadt, die Optimismus und Lebensgefühl nicht verliert.